恶心、呕吐是患者在化疗过程中最常见的不良反应之一,其反应程度、持续时间因患者体质不同而有较大差异,但都在不同程度上影响患者的食欲,还可能造成代谢紊乱、营养失调及体重下降,进而让患者对化疗产生焦虑或恐惧,增加化疗正常进行的难度,甚至会影响患者生活质量和抗癌治疗效果。许多患者出院后仍伴随不同程度的恶心呕吐,因此对于化疗相关性恶心呕吐不能单单依靠药物治疗,中医传统疗法越来越多地发挥重要作用。

中医学认为化疗导致的恶心呕吐属“呕吐”范畴,化疗药在抑制或杀死肿瘤细胞的同时,又作为药毒易损伤脾胃功能,毒邪乘虚而范,脾胃受邪,中焦运化失司,脾气不升,胃失和降、胃上逆而致恶心呕叶。中医治疗可以对迟发性呕吐及化疗后厌食达到很好的效果,使患者舒适,安心接受治疗,减轻因恶心、呕吐对患者造成的痛苦,保证化疗的连续性和治疗效果,也可减少患者的医药费用,对病人接受连续治疗起到了积极作用,那么具体都有哪些方法呢?

一、穴位贴敷

穴位贴敷是将中草药制剂应用于穴位的皮肤上,通过渗透作用,药物跟随经脉的循行,到达全身从而激发经络气血,调整脏腑阴阳。常选取的穴位包括内关、神阙、足三里、中脘、涌泉等穴,于化疗当日上午依次贴敷于各个穴位,12小时后取下穴位贴,连续5天,每日加予热奄包外敷于脐上(45℃左右,2~3 h/d)。可明显降低化疗后恶心呕吐的发生率,提高患者的生活质量。

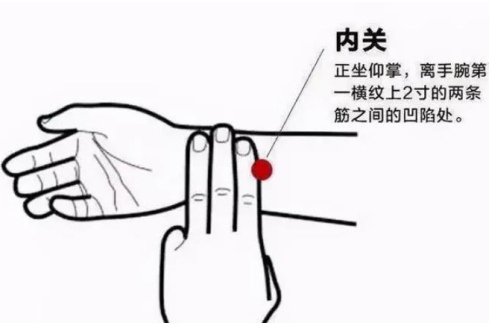

1.内关穴:脾胃为后天之本,脾主升,胃主降,内关穴有调理脾胃,行气和胃的功效。

位置:其位于手掌面关节横纹的中央,往上约三指宽的中央凹陷处。

2.神阙穴:有培元固本、回阳救脱、和胃理肠的作用

位置:在脐中部,脐中央。

3.中脘穴:具有和胃健脾、降逆利水的作用。

位置:在上腹部,前正中线上,脐上4寸处。

4. 足三里:是足阳明胃经之和穴,主治脾胃病,有调和气血、降逆止呕的作用,刺激该穴位,可达到健脾和胃、正去本、降逆止呕及强壮保健之效。

位置:髌骨(膝盖的圆形骨)直下两侧的凹陷处叫膝眼,内侧为内膝眼,外侧为外膝眼。足三里位于外膝眼沿胫骨直下3寸处。

5.涌泉穴:为肾经经脉的第一穴,具有散热生气、推动人体气血循行的功效。

位置:在足底部,蜷足时足前部凹陷处,约当足底第2、3跖趾缝纹头端与足跟连线的前1/3与后2/3交点上。

二、穴位按摩

按摩穴位:双侧合谷、内关、足三里。用指揉法按摩,每个穴位1-2分钟,按摩时配合做深呼吸。此法适合预期性恶心呕吐和急性恶心呕吐。

穴位按摩有减轻化疗后恶心呕吐的严重程度、发生率和频率的作用,常见按摩的穴位“肚腹三里留,面口合谷收,心胸内关谋”。

合谷穴:为手阳明经原穴,具有理气、行血、调气和胃通腑的作用。

位置:食指和拇指闭拢,虎口隆起肌肉后方凹陷处,即为合谷穴。

选定上述3个穴位后,按揉并逐渐加力至有酸胀感,每天3次,每穴每次按揉3-5分钟,力度以患者感到酸、麻、胀、痛为宜,3个穴位交替按压,于每天化疗前和进餐时间进行。长期坚持,可达到梳理肠道气机、降逆止呕之效。

三、中医隔姜灸

方法:新鲜姜片切厚片,针刺小孔并放置于患者神阙穴,将点燃的艾灸置于艾灸盒中,以开展施灸干预,每次艾灸时间约20-30分钟,持续3 天。

四、耳穴压豆

中医耳穴压豆。护理人员在患者化疗前一天,选择患者的胃、脾、皮质下、肝、小肠、神门、内分泌穴,采用血管钳将粘有王不留行籽的胶布在穴位处贴放,采用拇指与食指进行相互捻压干预,每天3~5 次,每个穴位按压1-2 分钟,直至化疗结束。

作者:代薇 编辑:何穰

![]() 湘公网安备 43010502001159号

湘公网安备 43010502001159号