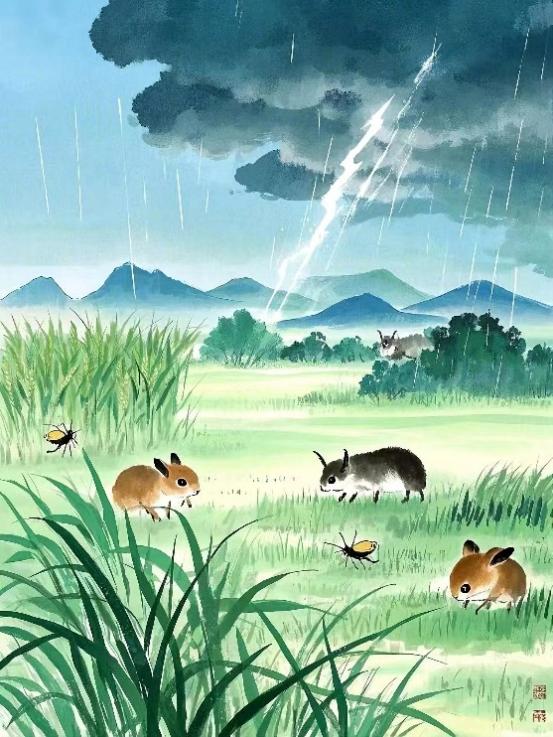

一、春雷一响,万物「开机」

吴澄《月令七十二候集解》

惊蛰,二月节,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。

一候桃始华;二候仓庚(黄鹂)鸣;三候鹰化为鸠。

惊蛰是春季的节气,随着"轰隆隆——"春天的第一声惊雷炸响,给整个自然界按下了开机键,先是桃花灼灼盛放,接着黄鹂啼鸣如歌,最后连苍鹰也化身布谷,声声催促春耕。也在不同的地方被赋予了独特的地域色彩和深厚的文化内涵。当春雷在三湘大地响起,常德桃花源的万亩桃林、岳阳君山岛的野生桃树,全在雷声里"嘭"地炸开了花。而湖南人民以特有的习俗和传统,将这份春日的生机融入生活。

二、湖南人的“三候”惊蛰习俗生活手册

一候“桃始华”——百花应雷,祛邪纳吉

春雷一响,桃花盛开,湖南多地如常德桃花源、岳阳君山等地都会举办盛大的桃花节,人们赏花祈愿,迎接春天的到来,正如老话说"惊蛰赏桃花,一年无病灾"。

1习俗:

吃梨润燥:惊蛰时节气候干燥,湖南民间有“惊蛰吃梨,清热润肺”的说法。梨不仅润肺止咳,还因其谐音“离”,寓意远离疾病,祈求健康。但梨性凉,脾胃虚寒者可搭配生姜煮水。

插桃枝避邪:农户会在门前插上桃枝,驱虫辟邪。这一习俗不仅呼应了“蛰虫惊走”的物候,还暗含了中医“芳香化浊”的理念。

2中医链接:桃花不仅美丽,还有药用价值。《本草纲目》记载,桃花“利宿水痰饮”,具有活血利水的功效。用桃花瓣泡茶,不仅能解春困,还能美容养颜。

二候“仓庚鸣”——鸟语催耕,食养调肝

黄鹂鸟的啼鸣,仿佛是大自然的闹钟,提醒人们进入春耕农忙时节。湖南农谚说:“惊蛰不耕田,虫害闹翻天”,可见惊蛰对农业生产的重要性。

1习俗:

食野菜健脾胃:湖南人喜欢在惊蛰时节采食荠菜、蕨菜等应季野菜(当地称为“地菜”),这些野菜不仅美味,还契合中医“春养肝,食青绿”的原则,有助于健脾胃、清肝火。

制蒿子粑粑:在湘西、湘南地区,人们会用艾蒿(茵陈)制作蒿子粑粑。艾蒿具有清热利湿的功效,正好呼应了“仓庚鸣”时节湿热渐起的自然环境。

2中医链接:黄鹂的啼鸣对应着肝气的升发,此时容易肝火旺盛。可以饮用菊花决明子茶,帮助平肝火,预防春季常见的目赤头痛。

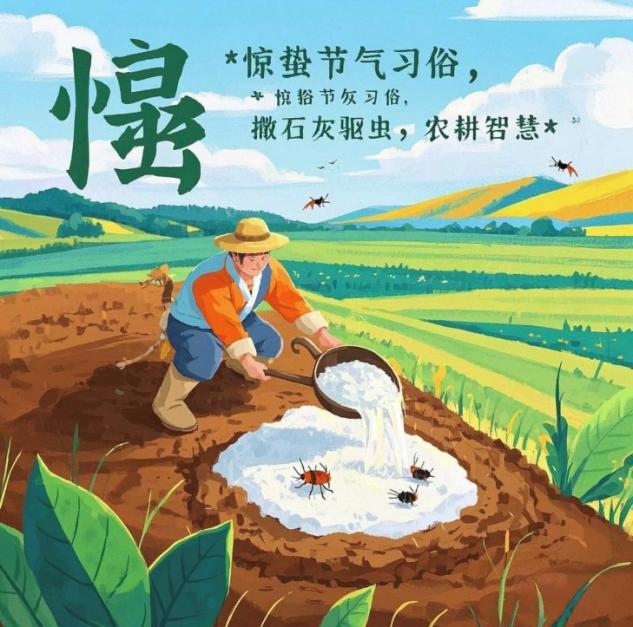

三候“鹰化为鸠”——驱虫护生,祛秽防疫

古人认为,惊蛰时老鹰会变成布谷鸟(鸠),象征着害虫天敌的出现。湖南民间借此机会,开展一系列驱虫防疫的活动。

1习俗:

撒石灰驱虫:农家会在墙角、田间撒生石灰(俗称“打虫药”),中医认为石灰具有燥湿杀虫的功效,可以防止“湿热生虫”。

熏艾草佩香囊:湘中地区会用艾草烟熏驱蚊虫,同时制作香囊,填充苍术、雄黄等湖南道地药材,祛秽防瘟。

祭白虎化是非:在长沙、衡阳等地,人们会举行“祭白虎”仪式,用纸虎象征口舌之神,投喂猪油使其“封口”,寓意化解口舌之争,这一习俗从中医情志养生的角度,可理解为化解郁怒,疏肝理气。

2中医链接:“鸠”象征着布谷催耕,春耕时节人们容易感到疲惫,湿气较重。此时可以喝药膳茯苓白术汤,茯苓能利水渗湿、健脾宁心,白术可健脾益气、燥湿利水,二者搭配煮汤,是春季养生的佳品,帮助春耕劳作者恢复体力。

三、顺应惊蛰的中医养生法

1.历史渊源

《黄帝内经》中说:“春三月,此谓发陈”,意思是春天是万物复苏的季节,人们应该“夜卧早起,广步于庭”,以顺应春气。惊蛰是阳气升发的关键期,养生应以疏肝健脾、调和阴阳为核心,这与现代人“春困”与压力并存的亚健康状态不谋而合。

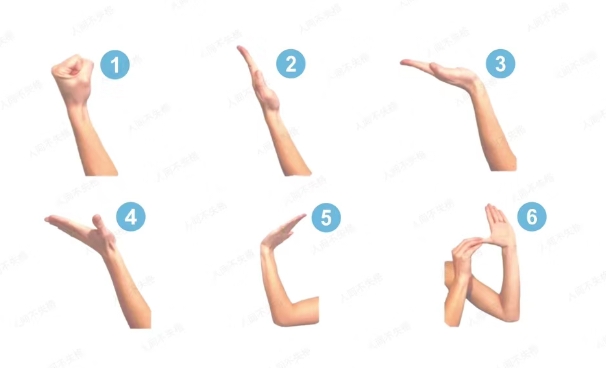

2.办公室里的惊蛰焕新术

在办公室里,也可以利用碎片化时间练习的“工位八段锦”微动作来焕发活力。比如结合“攒拳怒目”设计的键盘手放松操,放松手部,活动手指关节,缓解长时间使用电脑带来的疲劳。

3.生活与外治

此外,还可以通过按摩穴位来养生:

n 疏肝要穴:太冲穴(足背第1-2跖骨间)

· 按法:每日晨起按压3分钟,有助于疏解肝火。

n 健脾要穴:足三里(膝下3寸)

· 按法:饭后按揉5分钟,有助于消化祛湿。

n 防感冒要穴:迎香穴(鼻翼旁)

· 按法:拇指搓热后轻揉,有助于预防春季流感。

四、结语

“春雷响,万物长”,惊蛰是唤醒身心的黄金时节。顺应天时,疏肝健脾,滋肾养阳,方能与春共舞。愿您如桃李般绽放活力,如惊雷般焕发新生,迎接一个充满希望与活力的春天!

![]() 湘公网安备 43010502001159号

湘公网安备 43010502001159号